Category Archives: zoologie et animaux

Là ! Là ! Tu vois bien qu’il joue !

août 10th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #75.

Petit, j’avais été frappé par l’attitude d’un héros de BD comique, Modeste, à qui Pompon présentait son chaton, Toutenpoil [1]. Modeste s’en approchait brusquement, la main tendue pour le caresser, mais le chaton, apeuré, sautait hors des bras de Pompon et allait se cacher derrière un arbre. Modeste tentait alors de l’attirer à lui en jouant de ses doigts, puis en tendant une brindille qu’il agitait vers le chaton. Celui-ci observait avec circonspection…

Pompon expliquait : « Tu lui fais peur, voilà ! » Rien n’y faisait, Modeste n’écoutait pas et, dépité, tournait le dos au chaton en décrétant : « Ce chat est insignifiant, il ne joue pas. » Il s’en allait en traînant derrière lui la chambre à air qu’il réparait… Alors, hop hop hop ! Toutenpoil approchait en quelques bonds et s’accrochait de toutes ses griffes à celle-ci ! Et Pompon, triomphante : « Là ! Là ! Tu vois bien qu’il joue ! »

Ce court récit, délicieusement dessiné par ce génie du graphisme qu’était Franquin [1924-1997], m’avait particulièrement interpellé. Car j’avais remarqué que les enfants, et même les adultes, ne prenaient que rarement la peine d’interagir d’une façon adéquate avec un animal : c’était à ce dernier d’assumer l’entièreté de l’effort de communication. En définitive, c’était à l’animal de faire preuve de l’intelligence nécessaire pour tout échange avec l’espèce bipède (que j’apprendrai, plus tard, s’appeler Homo sapiens – « homme sage »).

Il fallait que l’animal comprenne les désirs et les attentes des humains, et s’y adapte… S’il le fallait, qu’il y soit génétiquement préadapté, par la sélection en élevage.

Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir partager, un temps, la vie de neuf petits félins : Aswad, Sacha, Micha, Champi, Lucie, Schahpour, Chatoune, Chamane et Gribouille. Neuf admirables compagnons de vie, très différents l’un de l’autre [2]. Avec chacun j’ai eu des échanges d’une grande intensité, parce que je me donnais la peine de les regarder, de parler leur langage, et d’interagir avec eux selon leurs façons félines, subtiles et profondes. Toujours très claires, en définitive, comme le fondateur de l’éthologie, Konrad Lorenz [1903-1989], l’avait si bien noté [3].

Franquin aussi, d’ailleurs : « Là ! Là ! Tu vois bien qu’il joue ! »

[1] Planche no 20, publiée dans l’hebdomadaire Tintin en 1955, de la série Modeste et Pompon.

[2] Cf. supra le texte no 70, « L’étonnante variété des types psychiques félins ».

[3] Cf. supra le texte no 34, « Le chat, incompris et calomnié ».

***

Sociétés humaines : l’intestin comme modèle efficace

août 10th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #73.

Intestin humain. Biome complexe. Comprenant beaucoup plus de bonnes petites et braves bactéries, mutualistes, que le corps entier ne contient de cellules eucaryotes dotées d’un génome humain (pour le comprendre, il faut réaliser que les bactéries sont nettement plus petites). Elles broutent le mucus intestinal, sans cesse reconstitué et fertilisé de bols alimentaires en transit régulier, et partagent, avec leur hôte humain, l’indispensable produit de leur digestion. Un hôte qui mourrait sans leur travail. D’aimables petites bactéries qui, par ailleurs, en empêchent d’autres, nuisibles voire dangereuses, d’envahir l’intestin.

Il y a aussi des parasites très déplaisants, qui n’apportent généralement rien de bon. Toutefois, souvent, ces parasites se trouvent en équilibre antagoniste entre eux. Il est donc préférable, si l’on n’a pas de raison impérative à le faire, de s’abstenir de toucher à cet équilibre : sans le parasite A, le parasite B tuerait l’hôte humain… et sans la présence de B, l’hôte mourrait du parasite A. Par exemple, les Giardia, protozoaires flagellés mono-cellulaires, et les vers helminthes parasites, s’empêchent mutuellement d’occuper tout le terrain intestinal. Pour l’organisme hôte, il vaut mieux héberger en même temps ces deux types de parasites, que l’un d’eux seulement.

C’est une notion que le bon jardinier, habile dans son usage complémentaire des dites “ mauvaises herbes ”, comprend sans peine.

Ou qu’un policier saisira bien : il vaut mieux deux gangs en compétition, sur lesquels on garde l’œil vigilant, qu’un seul en position d’imposer sa loi à la société.

Par ailleurs, il vaut mieux que le système immunitaire soit toujours un peu occupé à surveiller des parasites divers, et à les combattre en tâche de fond… Sinon, s’il n’a plus affaire à des mauvais éléments, bonjour les allergies amplifiées et autres maladies auto-immunes. S’il n’y avait plus de criminels pour les occuper, et en l’absence d’un allègement subséquent de leurs effectifs (un allègement toujours délicat à effectuer), les policiers et les juges s’intéresseraient aux honnêtes gens. Comme si les politiciens et les marketeurs ne suffisaient pas…

C’est vraiment tout un biotope, l’intestin, fondé sur l’auto-organisation et les équilibres multiples dynamiques, ainsi que sur une interaction très fluide entre prédateurs et proies, dans un écosystème ouvert.

Quant aux sociétés humaines… Des millénaires d’expériences sociales multiples mènent, immanquablement, à la même conclusion : une société humaine ne peut bien fonctionner, efficacement et dans le long terme, que sur le modèle de l’intestin. C’est comme ça. Elle ne peut être dirigée dans le détail par un opérateur individuel omnipotent et tout-puissant, aussi avisé qu’il soit, ni par une administration, aussi attachée qu’elle soit à la Loi, ni par UN algorithme, aussi complexe que l’on veut… ni même par une combinaison ad hoc de ces trois. Les approches de contrôle économique et social rapproché fonctionnent mal : elles s’avèrent trop coûteuses en ressources primaires, elles sont génératrices d’externalités économiques et sociales sans cesse renouvelées, elles sont trop instables en définitive.

Par conséquent, il vaut mieux adopter une organisation qui n’a pas besoin de chef sage, ni de lois étendues, ni de mécanismes sophistiqués. En s’inspirant de l’intestin, comme modèle de fonctionnement. Beaucoup de libéralisme économique donc… toutefois avec les externalités réellement prises en compte dans les coûts (différemment, en cela, des modèles pseudo-libéraux promus par les ploutocrates, ou “ Grands Mangeurs ”, comme disent les Haïtiens) – et quelques lois simples mais intransigeantes. Telle est la recette du succès évolutif et social.

***

De la psychiatrisation du besoin de plaire

août 9th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #72.

Dans les tribunaux, il est des affaires très classiques, où l’on instruit contre des prévenus ayant manqué de jugeote, par leur communication d’informations confidentielles à une personne à qui ils souhaitaient, indûment, complaire. De tous temps, ces cas ont existé, en grand nombre. Généralement, les juges ne se montrent pas tendres à l’égard des coupables d’indiscrétions de ce genre, l’absence de vénalité ne trouvant guère grâce à leurs yeux.

Toutefois, depuis quelques années, des avocats américains, alliés à des psychologues et des psychiatres, tous attentifs à voir s’élargir leur terrain d’action et à diversifier leurs sources de revenus, ont introduit une notion bien latérale : leurs clients sont en fait de pauvres malades, car ils souffrent d’une compulsion à plaire. Ils méritent donc des circonstances atténuantes, comme tout malade. Cette nouvelle conception, psychiatrisée, d’un délit ancien, s’est imposée avec la globalisation, autrement dit, avec l’américanisation.

Ainsi, sournoisement, le monde post-moderne est-il en train de faire du besoin de plaire une forme de déficience mentale, alors que c’est le fondement même de la plupart des sociétés de mammifères. Par la même occasion, cet autre pilier de soutien qu’est la modération de ce besoin, grâce à une bonne capacité de jugement, disparaît : hors sujet.

Résultat : en une seule et même opération de victimisation, sont mises à mal deux des bases psychologiques de la société, soit le besoin, naturel et nécessaire, de plaire, et la tempérance de celui-ci par un bon discernement !

***

De la désapprobation à l’offense personnelle

août 9th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #71.

Il est des gens, pénibles, qui s’offensent, haut et fort, pour des propos qui ne les concernent pourtant pas directement. Toute idée, toute parole, toute démarche de vie qu’ils désapprouvent, ou qui ne leur plaît pas, devient, chez eux, motif personnel de fâcherie… même quand cela ne les implique nullement. Le monde entier semble perçu par eux comme une extension d’eux-mêmes.

Pour aboutir à un égocentrisme de ce genre, à la limite du solipsisme, il faut une dose non négligeable de narcissisme, donc peu d’intelligence et beaucoup d’égotisme.

Il vaut mieux garder sa distance avec de tels individus car, par leur rigidité psychique et leur total attachement à leur personne, ils éclipsent toute lumière et empêchent de respirer.

***

L’étonnante variété des types psychiques félins

août 9th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #70.

Les observateurs attentifs ont constaté que les moutons, si méprisés, présentent une diversité impressionnante de psychismes individuels. Quant aux chiens, mieux étudiés, ils démontrent une variété de types psychiques aussi étendue que chez les humains.

On sait moins observer les chats, plus cryptiques dans leurs expressions et leurs comportements. Néanmoins, si l’on procède correctement à cette observation, il m’apparaît qu’on aboutit à cette intéressante conclusion : la diversité des types psychiques semble plus marquée chez les petits félins que chez les humains ou les chiens !

Je me fonde, entre autres, sur l’observation personnelle, de très près, de neuf petits chats, très différents l’un de l’autre, avec lesquels mon épouse et moi-même avons partagé un temps de notre vie : Aswad, Sacha, Micha, Champi, Lucie, Schahpour, Chatoune, Chamane et Gribouille.

En y réfléchissant bien, on peut concevoir la raison principale de ce phénomène : les félinés, très individualistes, ne subissent pas la pression de conformité sociale, mimétique ou biologique, propre à des animaux aussi grégaires que les grands caninés, ou les simiens, par exemple.

***

La persistance de Milou

août 8th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #69.

Certains animaux, lorsqu’ils tentent de communiquer quelque chose qui leur semble important, à un humain qui ne les prend pas assez au sérieux, peuvent faire preuve d’une extraordinaire persistance.

Une superbe, très sobre et émouvante illustration en est donnée par Hergé à la planche 60 de l’album Les Sept Boules de cristal. Il y représente, en portraitiste animalier, le petit chien Milou, tentant de faire comprendre, à Tintin, qu’il a découvert le chapeau du professeur Tournesol, disparu.

Envers et contre tout, malgré les remontrances et les moqueries, Milou revient à la charge, ne se laissant pas aller au découragement. Enfant, cette séquence m’avait beaucoup marqué.

***

Celui qui se voulait maître…

août 8th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #68.

On entend, couramment, l’expression, bien esclavagiste : “ le propriétaire d’un chien ou d’un cheval ”, ou encore : “ le maître d’un chien… ”. Moins souvent : “ le propriétaire d’un chat ” ; ou encore moins souvent : “ le maître d’un chat ”. Peut-être parce que cela sonnerait par trop prétentieux, en l’espèce…

Cela dit, quel que soit l’animal en question, que l’on réfléchisse un peu aux réalités profondes de la nature de la relation que l’on entretient avec lui. Que l’on considère, chez l’animal, son intelligence et sa sensibilité. Et que l’on médite sur les aspects éthiques de cette relation… Pouvoir de contrainte est-il vraiment maîtrise ?…

La conclusion d’une telle réflexion est obligée : aucun homme n’est assez méritant pour se décréter maître d’un animal, sans sombrer dans le ridicule devant l’univers.

***

Ailleurs n’est pas distrait

août 8th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #66.

Le mot “ distrait ” sert à qualifier celui dont l’esprit vagabonde tellement qu’il n’est pas à ses actes, au point que sa capacité de concentration s’en ressent. Le même mot est utilisé, à mauvais escient, pour qualifier celui dont l’esprit se trouve, très intensément et durablement, consacré à une ligne de pensée… parfois au détriment de ses interactions avec le monde extérieur.

De fait, seul le premier est réellement distrait, son esprit dérivant trop volontiers un peu partout. Le deuxième se trouve plutôt absent… fixé dans un ailleurs précis ; il n’est justement pas distrait par grand-chose, y compris par les aspects concrets de la vie. Enfant, j’étais perplexe que l’on me qualifiât de “ distrait ”. Je ne voyais pas très bien ce que l’on pouvait me reprocher.

Pièges et limitations de la langue… avec tout l’impact que cela peut avoir sur des existences !

***

Conjonctions

août 7th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #65.

Mais-ou-et-donc-or-ni-car. Que-puisque-lorsque-si-comme-quand. Deux listes bienheureuses de mon enfance, petits mots de rien du tout mais si puissamment structurants.

Hélas… Depuis les années 1980, les conjonctions de coordination et de subordination se trouvent de plus en plus traitées, même dans la langue française, comme des variantes syntaxiques de la locution adverbiale “ et puis… ” – locution qui aura, elle-même, perdu toute valeur d’introduction d’une nouvelle raison dans le discours !

Résultat de cette dérive langagière : le contenu sémantique des phrases s’en trouve énormément appauvri, jusqu’à la perte de tout sens réel.

***

Cours après moi que je t’attrape !

août 7th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #64.

2014.08.05. – Un currawong, grand oiseau autralasien du genre Strepera, son œil d’or fixé de côté sur notre chatte, esquive, par petits bonds légers, en oblique et latéralement, les avancées prudentes de celle-ci…

Puis Chatoune se décide : après un moment de concentration toute féline, le corps ramassé sur lui-même, elle bondit et fonce ! la queue en panache, tous ses poils dressés ! – mais elle le fait de façon latérale, elle aussi, surtout pas droit dessus. Les currawongs, ils sont timides et plutôt aimables, certes, mais ils sont très grands… et leur bec s’avère rudement long !

Lui-même, sans s’envoler, fuit un peu… mais pas trop. Et ça recommence… Elle reprend tout son manège, en débutant, à nouveau, par des approches bien circonspectes…

Petit jeu de “ cours après moi que je t’attrape ! ”. Celui qui touche, perds !

***

L’harmonie et la mélodie

août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #60.

La mélodie stimule les sentiments et la pensée, l’harmonie les stabilise, le rythme les renforce. La musique de l’époque baroque italienne me convient particulièrement car, en général, elle évolue élégamment sans ligne mélodique imposante, et se déroule toujours dans le respect de l’harmonie. Par ces deux qualités insignes, elle m’apaise et me tranquillise. À la différence de beaucoup d’œuvres romantiques, dotées souvent de bien belles mélodies, mais par trop présentes, et à l’harmonie parfois approximative.

***

Le soleil émergeant de la crasse

août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #58.

Une ferme sinistre, sordide, expose une terrasse sale en contre-plaqués loqueteux. La nappe plastique est crasseuse, des fragments de nourriture y traînent. L’odeur du fumier prend à la gorge, et le chien mauvais, hargneux, aimerait bien faire de même. On craint la rencontre du maître de cette petite évocation de l’enfer. Le chemin longe pourtant le lieu, il nous faut bien continuer avant. Le tas d’ordures se voulant fumier, énorme, exhalant ses fumerolles traînantes, est là, très présent… On presse le pas.

Soudain, entre la carcasse béante d’un vieux frigo et un pêle-mêle de canettes et de bouteilles vides, émerge, droit, vert et jaune, tout seul dans son coin, un grand tournesol. Soleil ! Né dans les déchets, éblouissant de générosité, promesse vivante d’un monde meilleur.

Soleil ! Dans la laideur et la mauvaiseté, j’invoque ton nom. Et celui de ton héraut pour la vie : hélianthe… Nom de lumière et de beauté, de douceur et de magnanimité. Soleil !

***

Correctement marcher et parler s’avère toujours nécessaire

août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #57.

Ceux qui estiment que les nouvelles technologies ont fait disparaître l’utilité à pratiquer correctement une langue… pensent-ils, également, qu’elles ont rendu caduque la nécessité de savoir correctement marcher ?

***

Un Paradis vide de tout animal

août 6th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #56.

Mon indignation (et mon inquiétude !), enfant, quand on m’affirmait qu’il n’y avait pas de place au Paradis pour les animaux, même les plus gentils… Par contre, qu’il y avait un programme spécial de rattrapage, dans une école dite du Purgatoire, permettant aux humains même les plus méchants d’y parvenir, en fin de compte.

Double indignation, double appréhension ! D’avoir à côtoyer là-haut des méchants, certes repentis, mais quand on a un mauvais fond… Et de m’ennuyer pour l’éternité dans un monde sans le moindre animal !

***

L’oiseau des tempêtes

août 5th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #54.

Confusion de la cause et de l’effet… Dans Le Vaisseau fantôme, les marins du pirate Barbe-Rouge, apeurés à l’approche d’un ouragan, paniquent parce qu’un grand albatros s’en vient voler au-dessus du navire : ils croient que ce dernier amène la tempête avec lui… C’est « l’oiseau des tempêtes » ! Bien sûr, l’albatros craint, lui aussi, l’ouragan, et il approche du vaisseau dans l’espoir que celui-ci puisse lui offrir un abri…

Barbe-Rouge, pour couper court à la panique superstitieuse, abat ce malheureux réfugié qui fuyait pour sa vie. Geste efficace d’un forban meneur de forbans, mais quelle profonde indignation ce geste brutal et injuste avait-il provoquée chez le petit garçon que j’étais ! J’étais également éberlué par la bêtise de la superstition. En grandissant, je devais constater que les humains se comportent souvent ainsi…

Par sa couverture impressionnante, source d’une émotion esthétique intense lorsque je l’avais découvert en librairie, ainsi que par son récit impitoyable, très bien mené, cet album BD de 1966 est un de ceux qui m’ont le plus marqué, enfant. Il a contribué à me constituer, en positif et en négatif.

***

Le grand jeu félin de l’embuscade

août 4th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #52.

Chatoune est ingénue et innocente. La petite grisette s’avère toujours candide ; elle est également enjouée et folâtre…

Son bon caractère se manifeste même dans l’activité la plus sérieuse qui soit pour un chat : la chasse en embuscade.

Grâce à leur patience extrême et à leur parfait contrôle d’eux-mêmes, les félins sont de grands spécialistes de la chasse à l’affût. Ils savent attendre tout le temps qu’il faut. Mais aussi, ils savent la pratiquer où il faut et comme il faut. Préparant soigneusement son guet-apens, un chat se révèle parfaitement en mesure de chasser en embuscade même tout seul.

Sur notre terrain, Chatoune allait se cacher sous le feuillage d’un très vieux yacca, une herbacée géante et pérenne endémique de l’Australie. Là-dessous, elle se tenait telle un sphinx et patientait, tranquillement mais attentivement, aux aguets. C’était Le Grand Jeu de l’embuscade.

Au moment où nous passions devant, elle jaillissait comme une flèche pour se lancer sur nous ! Elle attendait que nous ayons suffisamment avancé sur notre chemin pour toujours nous arriver dans le dos. Nous avions beau nous y attendre, nous sursautions à chaque fois, car elle était sensible à nos attitudes, et savait guetter le moment précis où notre corps semblait dire : “ Ah bon, elle n’est pas là ”… pour, justement ! dans cette fraction de seconde où notre vigilance s’était relâchée, nous bondir dessus !

Quel bonheur nous lui prodiguions, à chaque fois, par notre sursaut ! Elle courait alors de droite, de gauche, la queue arquée, contente ! Elle se roulait plusieurs fois dans la poussière, les yeux brillant de fierté, puis nous précédait pour la promenade, nous guidant vers les choses intéressantes qu’elle venait de découvrir. Ou bien, dans l’enthousiasme de sa joie, elle se précipitait en haut d’un arbre !

Chatoune, jeune chatte de deux ans, sur un acacia mort de notre grand terrain à Kangaroo Island, le 16 décembre 2014.

***

Moitié-forte, le currawong courageux

août 4th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #50.

2015.08.25 – Les currawongs sont de très grands oiseaux autralasiens du genre Strepera, qui ne sont pas des corvidés allongés et au long bec, mais des passereaux artamidés aux yeux d’un beau jaune vif ; ils poussent des appels très étranges, à l’origine de leur nom vernaculaire et de leur nom de genre. Ils ont une façon inimitable de se laisser tomber de branche en branche, et de se déplacer au sol sans discrétion aucune, de par leur taille et leur démarche gauche. Ce sont de grands sauvages, à l’intelligence sous-estimée à cause de leur timidité.

Un jour sur le deck de notre maison construite sur pilotis, soit sur la plate-forme de la vérandah, je remisais avant le soir les graines pour oiseaux, celles-ci n’étant pas destinées aux rats, sortant la nuit. Un currawong, de loin, observait, régulièrement, la scène. Pacifique comme tous les siens, il n’avait jamais dérangé les petits oiseaux se nourrissant. L’une de ces graines tombe entre deux lattes. Ni une, ni deux : il s’envole et se précipite droit sous la maison à la recherche de celle-ci. Il n’avait pas eu la possibilité de la voir passer à travers le plancher du deck, car la partie inférieure de la maison était cachée par un treillis de bois. Il avait inféré, avec une sagacité immédiate…

Outre leur intelligence de grands modestes, il convient de signaler que, lorsqu’il le faut, comme la plupart des oiseaux, les currawongs savent se montrer courageux. J’ai vu un couple de parents chasser, avec détermination, un très gros chien qui s’approchait trop près de leur petit. Par ailleurs, ils sont coriaces : j’en ai vu survivre à de longues sécheresses et à des tempêtes terrifiantes.

J’ai aussi eu l’occasion d’assister, pendant des semaines, au combat silencieux de l’un d’eux, contre une paralysie progressive de la moitié droite de son corps. J’étais plein d’admiration de le voir réussir à voler, en un vol bancal, mais vol quand même. Réussissant efficacement à se nourrir par lui-même. Trop farouche pour se laisser approcher, comme tous ses congénères. Ces derniers le laissaient en paix, à la différence de ceux de « Sur-une-patte », la magpie handicapée…

Je l’appelais « Moitié-forte ». Rien qu’à l’ouïe, je pouvais déterminer sa présence, car il avait une façon bien à lui de sautiller dans l’herbe et dans les feuilles au sol. Avec son bec de longueur intermédiaire, je n’arrivais pas à déterminer son sexe.

Un jour, au petit matin, je l’ai retrouvé mort ; pas de blessure sur lui, c’était peut-être la maladie, responsable de sa paralysie, qui l’avait tué. Même tout tordu dans sa dernière convulsion, il restait beau. Si élancé, si élégant dans son éclatant plumage noir et blanc.

Je réalisai alors combien il avait été vital, pour le déraciné que j’ai toujours été, qu’une longue partie de mon existence se fasse au contact étroit de la nature profonde. Ces dix-sept années passées dans le bush australien m’avaient donné une précieuse expérience. J’ai beaucoup appris de la vie, et sur elle, grâce à ce contact.

Maintenant, je tourne la page du grand livre de la vie, littéralement – et je crois avoir suffisamment connu, évolué et mûri pour écrire un peu, en particulier sur les êtres que j’ai eu la chance de pouvoir aimer et admirer.

***

Le cadeau de la chatte

août 3rd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #46.

Chatoune est franche, simple, sincère et pure dans tout ce qu’elle fait. Petite chatte grise et vive, elle revenait souvent de ses explorations fructueuses sur notre grand terrain à Kangaroo Island en émettant une série de miaulements brefs typiques, à l’intonation urgente et à la signification claire : « Venez, venez vite les enfants ! »

Nous sortions et elle déposait à nos pieds une petite souris en offrande, le plus souvent parfaitement vivante, quoiqu’étourdie. Alors, d’une main j’escamotais le somptueux cadeau, que je cachais dans mon poing, de l’autre je la félicitais et la cajolais, elle ronronnait, me regardait intensément dans les yeux. Je faisais miam-miam de la bouche, d’un air gourmet ; suite à quoi, elle se roulait de bonheur dans la poussière, ronronnait encore plus fort, se levait vivement, me mettait une patte douce sur le visage, puis me léchait longuement le front en me tenant de ses deux pattes avant. Enfin, tout heureuse, elle retournait à la chasse.

Cet échange, c’était un grand bonheur. Quand elle était repartie, je relâchais la petite proie, éberluée, dans un buisson tranquille, plus loin.

Amitiés, luttes, habileté, survie, férocité, courage, gentillesse, bienveillance, complexité, impermanence, c’est tout ça, la roue du Dharma, la loi vivante du cosmos, que si peu savent ou veulent accepter.

***

La volonté vers la vie, ou vers la puissance

août 2nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #45.

Schopenhaueur [1788-1860] et Nietzsche [1844-1900] sont deux philosophes profonds et très originaux, qu’on peut lire et relire avec profit. Le deuxième fut d’abord le fils spirituel du premier, même si assez rapidement il prit son propre chemin. Un point particulier, peu évoqué, les distingue : leur relation aux animaux.

À la différence de Schopenhauer, qui aimait avec constance les animaux, Nietzsche avait, en général, plutôt de l’indifférence à leur égard, au mieux il avait une attitude ambiguë. On ne doit pas s’en étonner si l’on se donne la peine de méditer, quelques secondes, sur la devise existentielle propre à chacun de ces philosophes atypiques.

Pour le premier, c’était la pulsion de vie, littéralement « la volonté vers la vie » (« der Wille zum Leben »). Pour le second, c’était « la volonté vers la puissance » (« der Wille zur Macht »).

Or, sur une planète surinvestie par l’homme, on ne construit plus, depuis longtemps, de puissance qui soit fondée sur un contact privilégié avec les animaux. Pour une personnalité telle que Nietzsche, rêvant de surhumanité et d’une communauté d’égaux à lui-même, seuls les hommes offraient de l’intérêt, par leur éventuelle disponibilité à ses rêves de réalisation dionysiaque et de dépassement existentiel, « vers la puissance » (« zur Macht »).

Schopenhauer était moins porté sur des rêves d’organisation politique, aussi, chez lui, la porte se trouvait-elle grande ouverte sur un intérêt respectueux à l’égard de ses frères animaux, qu’il estimait autant animés que lui-même de Wille zum Leben !

***

La chatte qui défendait ses petits

août 2nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #43.

Banlieue de Khartoum-Nord, Soudan. Petite enfance, fin des années 60. De ma chambre, j’entends soudain des cris déchirants. Je me précipite sur le balcon. Au loin, sur le vaste terrain vague séparant notre maison du Nil Bleu, je vois un chat aux prises avec trois chiens errants. Je ne comprends pas : pourquoi ne s’enfuit-il pas ? Pourquoi reste-il ainsi adossé à un tronc mort couché, ne quittant pas sa place ? Il donne des grands coups de griffe, à gauche ! à droite ! poussant des cris terrifiants ! mais les trois chiens persistent ! Le chat n’a aucune chance !

Affolé, j’appelle ma nounou de Haute-Égypte : « Yoya ! Yoya ! » Elle arrive en traînant un peu. « Yoya, vite, il faut aller là-bas sauver ce chat ! – Quoi ? Pas question, nous pourrions nous faire mordre, et puis ce n’est pas l’heure de la promenade ! – J’y vais tout seul alors ! – Quoi ?! Tu seras puni par ton père ! – Yoya ! Je t’en prie ! – Bien, bien. »

Quand nous arrivons sur place, les chiens ont disparu. On retrouve le chat, mort dans une dernière position de combat, la bouche grande ouverte, les griffes sorties. À côté, deux chatons massacrés. Au pied du tronc couché, un trou profond à la terre fraîchement retournée. En un éclair, je comprends tout : c’était une mère chatte, dans le terrier elle cachait ses petits. Les chiens les avaient dénichés.

La chatte avait défendu ses petits, jusqu’au bout, dans un combat désespéré.

Je pleure sans dire un mot. La nounou ne veut pas le montrer, mais elle est émue. Nous continuons notre promenade, en silence.

Je n’ai jamais oublié cette chatte. Cette mère héroïque, combattant jusqu’à son dernier souffle. Expirant dans la souffrance et le désespoir, sachant qu’elle n’aura pas sauvé ses petits.

***

La chatte, incomparable éducatrice

août 1st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #41.

La chatte est une incomparable éducatrice de ses chatons. Vigilante, patiente et persistante. Sous leurs regards attentifs de petits félins, elle va gratter lentement le sol ou la litière, encore, encore, puis enterrer encore plus soigneusement ses déjections, le tout posément. Ensuite elle lèche le ventre de chaque chaton, les encourage à persister lorsqu’ils grattent à leur tour, les incite encore lorsqu’ils enterrent, maladroitement, leur petit besoin.

Un peu plus tard, en gestes délibérés et précis, elle grimpe sur la première branche d’un arbre, puis, par des appels calmes mais pressants, encourage ses petits à faire de même. Et ils le font – gauchement mais en s’appliquant, imitant laborieusement les gestes de leur mère, au point de tourner autour de l’arbre exactement dans le même sens qu’elle, et de suivre précisément les mêmes étapes dans l’ascension. La descente se révèle la partie la plus délicate…

Au cours d’un autre exercice ardu, elle apportera une proie morte. Elle les stimulera à mordre dedans, puis elle passera au plus difficile : leur apprendre à en manger. Ils finiront par le faire, comme elle, délibérément, précautionneusement.

***

Une mère prudente, prévoyante, prompte et précise…

août 1st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #40.

Une vieille dame hébergeait une chatte qui avait mis au monde trois chatons qu’elle allaitait dans une petite boîte, au salon. Si on sonnait à la porte, la dame allait ouvrir à des visiteurs venus voir les chatons et les amenait aussitôt dans la pièce en question… mais, entretemps, la mère avait déjà disparu avec ses trois petits !

Sa cachette est toujours restée introuvable – aucun des rejetons ne faisait le moindre bruit. La chatte, prévoyante, avait bien par avance reconnu les lieux ; elle s’était préparée une retraite sûre et avait déterminé le meilleur trajet pour y parvenir. Dans le court laps de temps entre le moment où l’on sonnait à la porte et celui où la dame faisait entrer ses visiteurs au salon, la mère devait procéder à trois transports, un chaton à la fois, de la boîte à sa précieuse cachette.

Jamais la dame ne l’a vue faire ! La chatte procédait à l’évacuation de ses trois petits dans la discrétion la plus totale, avec une rapidité confondante. Elle savait parfaitement ce qu’elle devait faire, savait exactement comment le faire. Précision, promptitude, économie de mouvements.

On notera aussi qu’une mère n’est jamais trop prudente : la chatte ne ramenait ses chatons dans la petite boîte au salon… qu’après s’être assurée qu’on ne l’observait pas.

***

Sur-une-patte, la magpie rejetée

juillet 31st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #39.

2015.08.07, hiver austral – Depuis quelques jours, j’observe une magpie, femelle, jeune apparemment, plutôt maigre, boitillant piteusement, restant figée sur place quand elle me voit, et bizarrement posée sur son ventre, un peu de travers. Petit à petit, à force de rencontres, elle se détend.

Depuis quinze jours, résolument, je vais, je viens, de quatre conteneurs maritimes que je vide systématiquement, à un grand feu brûlant devant. Les conteneurs sont remplis d’articles scientifiques et techniques anciens, empilés sur des bibliothèques métalliques démontables, c’est tout très intéressant et bien trié, mais je dois débarrasser pour le retour en Europe. À Kangaroo Island, je les avais transformés en compactus. Trente-six ans de documentation qui partent au feu. Je ne garde que ce que je compte relire.

La magpie demeure dans le coin, me laissant parfois approcher à moins de deux mètres. Je lui ai installé une petite soucoupe avec de l’eau, elle vient y boire. À cinquante mètres de là, deux malheureux jeunes chiens, attachés à longueur de journée, jappent lamentablement, parfois pendant des heures. Ils sont beaux, des red kelpies, se tenant droits, ils ont des oreilles pointues, ce sont de vrais canidés. Au moins sont-ils à deux, mais quelle jeunesse…

Un matin, la magpie s’introduit d’un coup d’aile décidé dans le conteneur aux portes grandes ouvertes, s’installe à un mètre vingt de moi sur une bibliothèque, et m’observe ainsi pendant un quart d’heure. Je lui parle, je continue de trier, elle me suit de ses yeux rouges, presque brûlants par l’intensité du regard. Je peux l’observer à mon tour plus attentivement : sa patte droite est complètement tordue, inutilisable. Je ne vois pas de fil de pêche dont je devrais éventuellement la libérer, comme je l’avais déjà fait pour deux de ses congénères, rien à faire pour moi de ce côté. Soudain, elle s’en va. J’ai compris.

L’après-midi je reviens avec des croquettes pour chats. Les deux chiens jappent toujours, elle-même repose tranquillement couchée sur le ventre, toujours dans le fossé devant le conteneur. À deux mètres d’elle, je lui lance une croquette, que malgré sa condition d’éclopée elle arrive à saisir du bec dans sa trajectoire ! Elle me regarde : oui, voilà, tu as compris.

Les deux chiens sont soudain silencieux, dressés sur leurs pattes, ils nous regardent attentivement. J’envoie à la magpie cinq croquettes de plus, en visant bien car elle est quand même très handicapée, puis j’arrête afin de lui éviter une indigestion. Les deux chiens observent toujours, très silencieux, leurs belles oreilles dressées, et je les vois penser : là, il se passe quelque chose d’important, soyons bien attentifs…

Je retourne à mon labeur de triage, la magpie s’en va. Les deux chiens resteront silencieux pour le reste de l’après-midi ; ils méditent, leur pauvre jeunesse de prisonniers leur a enfin fourni un sujet digne de leur remarquable intelligence. Quatre individus sensibles et conscients se sont observés, et réfléchissent.

2015.08.09 – « Sur-une-patte » est toujours là. J’appelle ainsi la petite magpie à la patte difforme. Elle me reconnaît de loin, vole vers moi à tire-d’aile. Cette fois, elle se saisit des croquettes d’entre mes doigts, je lui en donne ainsi une dizaine. Le contact est bon, elle aime bien s’installer tout près et me regarder m’activer.

Par contre, je constate avec inquiétude des blessures écarlates sur sa tête, probablement dues aux coups de bec des magpies de son groupe qui l’ont rejetée. Je les vois alentour, l’œil sur nous… et elles ne semblent pas regarder Sur-une-patte avec aménité. Ces passereaux artamidés, très intelligents, qui vivent en groupe serré, sont connus pour leur façon de rejeter, soudainement et impitoyablement, un congénère hors du clan.

2015.08.11 – Depuis le matin, c’est la tempête sur l’île, avec des rafales de pluie. Je suis inquiet pour Sur-une-patte, je ne l’ai pas vue hier… et avec son unique patte, il doit lui être très difficile de s’arc-bouter contre le vent violent. Il est exclu pour elle, dans de telles conditions météorologiques, de sautiller d’un coin à l’autre à la recherche de nourriture, elle se ferait emporter. Elle doit avoir faim en plus de froid. Je pars à sa recherche sous le vent et la pluie.

Je la trouve près de notre propre maison cette fois, je l’ai reconnue de loin à sa démarche particulière ; elle aussi m’a reconnu, car elle s’élève du sol et vole sans hésiter droit sur moi. Cette fois, elle s’installe sur la barrière du jardin. Elle est transie, l’air misérable, ses blessures à la tête sont à vif. Elle se saisit des croquettes que je lui tends, cette fois elle a droit à une douzaine de celles-ci. Je lui parle un peu, elle fait un petit besoin. Tout va bien.

Mais à peine je m’éloigne d’elle, de deux mètres seulement, qu’elle pousse un grand cri ! Woush ! deux autres magpies, venues de nulle part, me frôlent presque et se lancent sur elle ! Elle s’enfuit en zigzaguant, mais par leur chasse habile ses deux adversaires, en parfaite santé eux, s’y prennent avec adresse pour la forcer au sol. Elle se couche sur le dos, poussant de grands cris, et les deux la piquent et la repiquent férocement.

Il m’a fallu quelques secondes pour réaliser la scène ! Je me précipite alors en courant, faisant de grands moulinets des bras, « allez-vous en ! » qu’il leur crie, le bipède lourdaud ! Elles ne s’en vont que lorsque je me trouve à cinq mètres d’elles ! Sur-une-patte profite de la diversion pour s’évanouir dans la canopée touffue d’un eucalyptus mallee.

Bon… Je sens que la survie de la petite handicapée ne sera pas simple… Ses pires adversaires ne seront ni les prédateurs, ni les éléments déchaînés, ni les difficultés inhérentes à sa condition, mais les membres de la communauté qui l’a rejetée.

Il pleut, il vente. Il ne me reste qu’à méditer, devant, au loin, la mer grise et indifférente.

2015.08.12 – Ce matin, la tempête a soufflé encore plus violemment sur l’île. Dans l’après-midi, alors que je me douche, j’entends les cris de détresse typiques d’une magpie recevant une raclée de congénères. Serait-ce Sur-une-patte ? Le temps de me sécher en vitesse, de m’habiller, je sors – mais rien, personne, nulle magpie. Pour moi, c’est comme un grand silence tout autour, malgré les rafales du vent qui continue de souffler rageusement. Sur-une-patte…

2015.08.16 – Cela fait cinq jours que je n’ai plus revu mon amie. Si c’était bien elle que j’avais entendue, il y a quatre jours, elle aurait survécu aux journées de tempête… et peut-être s’est-elle décidée à ne plus sortir des bois, car les membres de son clan, qui l’ont rejetée, sont trop dangereux pour elle. Peut-être… Bonne chance, petite boiteuse, j’espère recroiser ta route. Tu m’as rappelé ce que c’est que de lutter, chaque jour, simplement pour survivre.

Début mai 2016 – Nous quittons définitivement notre grand terrain de Kangaroo Island. Cela fait neuf mois que je n’ai plus revu Sur-une-patte. Mais je ne l’ai pas oubliée. Je lui dédie ce petit journal, rédigé au gré de nos rencontres.

***

Laïka trahie

juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #37.

Laïka fut expédiée dans l’espace le 3 novembre 1957, à bord de Sputnik-2. Le premier cosmonaute de l’histoire fut une cosmonaute. Mais la brave, intelligente et paisible Laïka était une chienne, et elle n’était considérée que comme un laboratoire d’expériences biologiques : comment son corps résisterait-il aux conditions de vol spatial, après combien de temps mourrait-il, de quoi exactement ? Elle n’était nullement destinée à être ramenée sur Terre.

Après la terreur et le mal-être de tout son corps lors des premières heures de vol, terrorisantes et épouvantablement pénibles, elle connut une longue, très longue agonie quand sa cabine surchauffa.

D’autres sacrifices du même acabit, cruels à tout point de vue, allaient suivre, avec des variantes, les USA, par exemple, préférant utiliser des singes, longuement dressés…

Ce qui choque le plus, dans chacun de ces cas, c’est qu’il y a eu trahison. Tous ces animaux faisaient confiance à leurs éducateurs, avec qui ils avaient développé une relation de confiance, et ne pouvaient pas imaginer qu’on les envoyait en enfer… et vers quel enfer.

C’est cela qui rend l’utilisation d’animaux intelligents particulièrement insoutenable en matière d’expérimentation : la trahison à leur égard.

***

Le porteur d’eau et ses petits amis

juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #36.

Janvier 2009, été austral.

Suite à une longue sécheresse, l’étang sur notre propriété de Kangaroo Island, quoique profond de plusieurs mètres, s’était retrouvé à sec. Je doublai alors le nombre de récipients emplis d’eau un peu partout autour de la maison, en des endroits où ils seraient à l’ombre pour toute la journée. Afin que les insectes et les petits oiseaux puissent boire sans danger de noyade, je disposai verticalement, dans chaque seau, deux branches lourdes, dont la partie supérieure se retrouvait en appui contre le rebord intérieur, et posai à la surface de l’eau des petits bouts de bois flottant, de tailles diverses : le petit être qui tomberait dans un récipient pourrait agripper un de ces mini radeaux, puis remonter le long d’une de ces branches coupées, jusqu’au rebord du seau. Je disposai par ailleurs trois lourdes pierres autour de chaque récipient, afin qu’ils ne soient pas renversés par de plus grands animaux, maladroits, kangourous, wallabies, possums ou échidnés.

Puis je réfléchis : bien des animaux, nombreux, ne viendraient pas jusqu’ici… leur point d’eau habituel c’était là-bas, à l’étang. J’éprouvais de la peine pour tous les êtres qui ne pourraient plus s’y désaltérer. Voyons… Que faire… Je pourrais déposer, au fond de cet étang à sec, des seaux d’eau, que je remplirais à l’aide du grand réservoir d’eau et de la pompe à incendie que j’avais fixés sur une remorque. Non, cela n’irait pas… Je ne pourrai pas utiliser la pompe pour remplir ces récipients, même son plus faible débit reste puissant et trop d’eau serait ainsi gaspillée alentour ; quant à l’écoulement à partir du petit robinet de vidange, cela prendrait un temps fou pour remplir chaque seau… Par ailleurs, le réservoir était maintenant plein de 800 litres, la remorque s’avérait presqu’indéplaçable sous un tel poids ! Enfin, je l’avais positionnée, près de la maison, exactement là où il fallait pour une lutte contre un incendie, et en ces jours de sécheresse extrême un feu de brousse pouvait nous tomber dessus en quelques minutes… Il était exclu que nous nous retrouvions, pour une heure ou plus, sans cette précaution d’appoint.

Bon… Portant à bout de bras deux seaux d’eau, je fis alors, à pied, le trajet de cent cinquante mètres depuis la maison ; enfin arrivé à l’étang à sec, je les déposai dans la vase, en son fond. Je pris les mêmes dispositions que pour les récipients près de la maison : branches contre la noyade, pierres contre le renversement. Rude tâche, car il faisait chaud.

À mon deuxième trajet, apportant les troisième et quatrième seaux pleins d’eau, je remarquai, déjà, des petits oiseaux perchés sur le rebord des deux premiers récipients. Je déposai ainsi, en tout, huit seaux remplis d’eau, au fond de l’étang à sec. Je m’installai ensuite sur une grande pierre, sous l’ombre d’un eucalyptus géant, pour admirer le ballet des petits êtres de toutes sortes venant se désaltérer. Les petits oiseaux, bien sûr, puis un papillon, une abeille, d’autres insectes… Rapidement, ce fut tout un manège ailé. J’étais heureux.

En fin de journée, je revins avec deux seaux remplis d’eau afin de compléter le niveau de ceux que j’avais installés au fond de l’étang à sec. L’activité de la petite faune auprès de cette oasis artificielle restait importante.

À l’aube du jour suivant, les huit récipients étaient entièrement vides, car les wallabies et les kangourous étaient venus à leur tour, la nuit, et leurs besoins en eau étaient importants. Je pouvais voir leurs empreintes tout autour, dans la vase de l’étang encore un peu humide. Je vis même des traces d’échidné, cela n’avait pas dû être simple pour lui, mais les pierres disposées contre les seaux l’avaient sans doute aidé, il avait pu monter dessus pour accéder à l’eau.

Je repris ma tâche. D’abord rapporter les huit récipients vides à la maison. Au premier voyage effectué avec deux seaux pleins, des oiseaux m’accompagnèrent ; j’étais impressionné, ils avaient vite compris. Tout le long du trajet, j’entendais des petits “ pip ! ”, je discernais des vols rapides, frrout ! Je déposai les deux seaux au fond de l’étang à sec, redisposai six pierres autour d’eux, enfin les branches dedans afin que personne ne se noyât. Puis je repris le chemin de la maison. Je n’avais pas fait quatre mètres que les deux récipients d’eau étaient investis, dans une folle agitation, “ pip ! ”, “ pip ! ”, frrout !

Deuxième trajet, avec les troisième et quatrième seaux remplis d’eau. À peine l’avais-je entrepris, que je me retrouvai environné de papillons blancs ou jaunes, qui voletaient autour de moi. Ils m’accompagnèrent tout le long ! Eux aussi, ils avaient vite compris ! J’étais éberlué, émerveillé. Cette scène est l’un des plus beaux souvenirs inscrits dans ma mémoire.

Je fis encore les troisième et quatrième trajets, jusqu’à ce que huit seaux emplis d’eau se retrouvassent à nouveau au fond de l’étang à sec.

Tout le long, je fredonnais l’air de « Ce petit chemin »[1] :

C’est le rendez-vous

De tous les insectes

Les oiseaux pour nous

Y donnent leurs fêtes !

C’était fatigant, vers la fin le soleil tapait dur déjà, mais j’étais heureux dans mon rôle d’ami à la peine pour les êtres, petits et grands, que je chérissais.

Je persistai ainsi, pendant des semaines, dans ma tâche de porteur d’eau, jusqu’aux premières pluies : des petites flaques d’eau, ici et là, permirent enfin à tous les animaux de se désaltérer.

[1] Chanson de 1933, paroles de Jean Nohain, musique de Mireille.

***

Le macaque bon Samaritain

juillet 30th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #35.

2014.12.21 – En Inde, un macaque a donné, avec persévérance, pendant vingt minutes, des soins de réanimation à l’un de ses congénères, tombé d’un pylône où il s’était électrocuté. Il caresse la victime sans connaissance, la secoue, lui souffle dessus, la mordille, il va jusqu’à la plonger dans l’eau. Ce bain frais réanime enfin l’objet de ses soins.

Lorsque ce dernier reprend ses esprits, le secouriste lui prodigue un dernier petit massage, et puis tranquillement il s’en va…

***

Le chat, incompris et calomnié

juillet 29th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #34.

Au cours de nombreux millénaires d’élevage, peut-être une trentaine de ceux-ci, on a transformé les gènes du psychisme de certains canidés pour en faire des chiens ; des animaux presqu’aussi intelligents que les loups, mais entièrement axés sur l’obéissance à tout ce qui présente forme humaine, et à la satisfaction des moindres caprices de leurs maîtres.

La domestication de certains chats est plus récente, moins d’une dizaine de millénaires. Bien qu’adoucis, en quelque sorte, par leur semi-domestication, ils ont conservé leur quant-à-soi ; sans doute parce que la soumission à l’autorité n’est pas inscrite dans les gènes des petits félidés, à la différence des plus grands canidés, qui s’avèrent des animaux éminemment sociaux.

Le chat, foncièrement indépendant, est farouche, mais également gracieux, au mental comme au physique. Pour comprendre le petit félin, il faut, soi-même, se montrer capable de grand calme, et s’avérer hautement respectueux de la vie, de ses formes… Être en mesure d’apprécier, sous toutes ses facettes, un chef-d’œuvre de l’évolution. Une beauté naturelle, qui se révèle particulièrement sensible et nerveuse, mais à qui l’évolution naturelle, sur des millions d’années, a su enseigner des vertus admirables de maîtrise de soi.

Un animal puissamment sauvage donc, pourtant capable d’offrir le plus charmant des compagnons domestiques. Étonnante combinaison… à la source d’une incompréhension majeure de la part de beaucoup d’humains.

En effet, il apparaît que, de par ses qualités mêmes, le chat soit un des animaux les plus calomniés. J’ai moi-même rencontré un nombre invraisemblable de personnes déclarant, sur un ton sans appel, qu’on ne peut avoir aucun contact valorisant avec un chat… alors que le chien, par contre !… Les chats sont trop individualistes, voyez-vous, et puis… ils sont faux ! Des hypocrites, voilà !

Ce que l’on ne peut comprendre facilement, ou interpréter facilement, s’avérant, par définition, suspect, donc mauvais…

Le grand-père de l’éthologie, Konrad Lorenz [1903-1989], avait fermement réagi contre l’accusation de fausseté, éminemment ridicule, néanmoins souvent portée sur ces animaux : « Je ne vois rien, dans le comportement spécifique des chats, qui offre la moindre prise à cette notion de fausseté. Il y a peu d’animaux sur le visage desquels un observateur averti puisse lire si clairement l’humeur du moment et prévoir quelle conduite – amicale ou hostile – va suivre. » (in So kam der Mensch auf den Hund, 1950 ; tr. fr. 1970 : Tous les chiens, tous les chats).

Pour ma part, des décennies d’interaction avec des chats, de tempéraments très différents les uns des autres, me permettent de corroborer, entièrement, l’appréciation avisée du grand éthologue.

***

Douâ, le génie sur la branche

juillet 28th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #31.

Soudain, un individu à part, sorti d’on ne sait où, se met à pratiquer, tout seul, son génie autodidacte.

Sur la vérandah de notre maison de Kangaroo Island, par un temps idéal, nous lisons avec bonheur, la mer sous les yeux. Tout à coup nous entendons des trilles gracieuses, des sifflements mélodieux, des roucoulements charmants, déclinés sans la moindre hésitation. Étonnés, nous découvrons, perché sur la plus haute branche d’un eucalyptus proche, un magpie mâle, plutôt jeune, encore plus doué pour la musique que ses congénères, tous flûtistes et chanteurs, des grands passereaux artamidés au superbe plumage blanc et noir.

Il resta longtemps à chanter ainsi, pour nul autres auditeurs que moi-même et mon épouse, aucune autre magpie n’étant là pour l’entendre. Par la suite, pendant des mois, nous le retrouvions de temps en temps, toujours dans le même coin. Pour pratiquer ses exercices vocaux, il s’installait à chaque fois sur la même branche haute, nous ne l’avons jamais entendu chanter ailleurs ; et jamais il ne chantait ainsi en présence d’une autre magpie. L’hiver passe, nous ne le revoyons plus. Ô génie solitaire et pudique… Personne ne pourra, ne saura, ne voudra apprendre de toi.

Quelques mois plus tard, il est de retour, le génie musical ! Durant son absence, il a dû observer et écouter attentivement, car voilà-t-il pas que, soudain, j’entends le miaulement bref, discret et cristallin, de Chatoune… mais venant du ciel !

Je suis stupéfait : c’est bien lui ! De retour sur sa branche favorite ! Un petit dialogue s’instaure entre nous ; il a considérablement enrichi son répertoire, non seulement sait-il imiter notre chatte, mais il peut, en plus, jouer les trilles d’un merle, maintenant !

Il s’arrête, je laisse passer un temps bref afin de m’assurer que c’est bien à mon tour, que ce n’est pas une simple pause de sa part… Je me mets alors à siffler et chantonner, quelque chose de concis et de clair mélodiquement. Il écoute attentivement, la tête un peu penchée de côté… puis reprend à sa manière !

Je ressens autant de bonheur que lorsque je jouais, en duo de clarinettes, avec Iovita, mon cher professeur roumain de musique. En hommage à ces deux musiciens sensibles, j’appelle ce magpie doué : Douâ. Deux, en roumain.

***

Le chat, ami du silence et du calme

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #30.

Le chat est ami du silence et des activités calmes, pratiquées longuement, dans des espaces circonscrits. Ce n’est pas pour rien que tant d’écrivains ont un chat comme ami proche. Un chat n’est ni un chien, ni… un singe. Il a besoin, physiquement et psychiquement, de tranquillité. Le chat domestique, enfermé dans un appartement avec des humains agités, dans l’impossibilité de fuir, souffre le martyre.

En corollaire : dans toute interaction avec des félins, les mouvements doivent être lents et délibérés, toujours, car chez eux tous les mouvements rapides sont associés à l’attaque. Si l’on ignore cette caractéristique essentielle de leur comportement, on ne comprend rien à leur personnalité profonde, et toute tentative d’échange est vaine. Ou se passe mal.

***

Le mouvement perpétuel et l’antipathie spontanée

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #29.

Il y a les animaux qui ne se meuvent que si le mouvement leur apporte un avantage clair. Il y a ceux qui bougent tout le temps, au cas où… ils furètent, ici et là. Différence de comportement qui, dans la nature, crée des antipathies spontanées.

La même barrière comportementale sépare les humains en deux catégories distinctes, qui se supportent plutôt mal l’une l’autre.

***

Le film de l’expression

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #28.

L’essentiel de l’expression commence par la posture du corps, se poursuit par l’intonation, enfin se confirme par les premiers mots et leur articulation. Le tout en quelques fractions de secondes.

Ils sont rares, ceux qui s’avèrent capables de percevoir in vivo cet enchaînement. Et ils sont nombreux ceux qui ne perçoivent rien… même au ralenti !

***

L’ondoyant

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #27.

Que l’on observe le chat dans ses mouvements ondoyants et élégants, évitant sûrement les obstacles avec une fluidité maîtrisée. Son mental est à l’image de sa gestuelle précise et gracieuse – il est avisé de s’en inspirer.

***

La fin des grands totems

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #26.

Depuis la révolution agricole, plus notamment depuis la révolution industrielle, la plupart des sociétés humaines, lorsqu’elles usent d’une comparaison animale pour qualifier quelqu’un, le font d’une façon péjorative.

Il est bien loin le temps des sociétés primitives où l’on se réclamait, avec fierté, d’un animal sauvage et de ses qualités physiques, morales ou cognitives. L’époque du grand totem de la tribu.

***

L’amitié spontanée de certains animaux pour les hommes

juillet 27th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #25.

Konrad Lorenz [1903-1989], grand maître en éthologie, avait intitulé en 1950 un de ses livres : So kam der Mensch auf den Hund (‘ Ainsi vint l’homme au chien ’ – traduction française 1970 : Tous les chiens, tous les chats). Il s’agissait d’une série d’études et de réflexions, émouvantes et très intéressantes, sur la domestication des chiens et des chats. À la fin de son introduction, le sage autrichien faisait signe à ses lecteurs : « À tous ceux qui sont capables d’aimer et de comprendre tous les chiens, tous les chats, ce petit livre est dédié. »

On peut estimer que Lorenz aurait dû titrer son ouvrage : So kam der Hund auf den Mensch. Ce sont des canidés de la préhistoire qui sont venus à l’homme… et pas l’homme à ceux-ci. D’ailleurs, de façon générale, outre des canidés (même le jeune loup isolé !), beaucoup de jeunes animaux sauvages, des équidés, des bovidés (même le bison !), des félidés (même le puma !), s’attachent étrangement à l’homme rencontré dans la nature, et le suivent facilement. Cette forme bipède, inhabituelle, semble exciter leur intérêt autant qu’éveiller leur bienveillance, au détriment de toute prudence.

La domestication de tant d’animaux a ainsi pu se faire à cause d’une inadéquation entre l’instinct de précaution devant l’inconnu, et la curiosité naturelle des jeunes mammifères, cette curiosité s’avérant indispensable à leur développement mental. Homo, bien plus rusé et opportuniste que sage, a su profiter de ce hiatus comportemental, à son avantage. Le plus souvent, hélas, pour le plus grand malheur des animaux domestiqués et celui de leurs futurs rejetons.

***

On n’oublie rien

juillet 26th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #23.

L’acte de création mentale est une parfaite expression de l’asymétrie fondamentale du monde : malgré ses limitations intellectuelles et cognitives, le penseur, ou l’artiste, s’avère quand même bien plus libre dans ce qu’il peut imaginer… que dans ce qu’il peut oublier.

***

Ailes et plumes des origines

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #20.

La vie et l’évolution de ses formes constitue une des disciplines d’étude parmi les plus étonnantes. Son objet d’investigation se montre souvent déroutant.

Pour comprendre la vie et toutes ses formes anciennes révélées par la paléontologie, on doit imaginer qu’un organe peut avoir eu une fonction différente par le passé. Il faut ensuite concevoir mentalement, mais d’une façon très concrète, les mécanismes d’ontologie évolutive (on nomme ontologie la partie de la philosophie traitant de l’être, en grec ôn, ontos) : qu’était-ce exactement que ceci, quel pouvait être son lien avec cela, comment la transition s’est-elle faite, exactement…

Ce faisant, on doit conserver à l’esprit la prévalence d’un processus biologique fondamental : dans la nature, un tissu, un organe, un caractère quelconque, qui se sont avérés utiles à une certaine fonction, souvent se retrouvent, progressivement, utilisés, en plus, à une deuxième fonction, annexe d’abord, puis principale, voire exclusive. Dans ce cas, les mécanismes évolutifs modifient, éventuellement, l’organe ou les tissus sous-jacents, par bricolages successifs [1]… les essais ratés ne faisant pas long sous le feu de la sélection naturelle. L’organe crée la fonction, mais la fonction crée l’organe, aussi – c’est un mécanisme rétroactif.

S’il ne reste plus beaucoup de traces ou de reliquats de la fonction primitive, on conçoit qu’il se crée un mystère, au bout du compte… On peut avoir l’impression que des capacités toutes formées sont apparues d’un coup – ce qui, généralement, est loin d’être le cas…

Ainsi, pour un insecte, ses ailes, initialement, lui permettaient (et lui permettent toujours) de trotter sur l’eau, grâce à leur portance. Ensuite seulement lui ont-elles permis de voler, par surcroît.

Quant aux plumes des oiseaux, dans leur aspect présent, elles ne sont pas apparues soudain, ex nihilo : avant de faciliter le vol, elles étaient beaucoup plus simples et contribuaient, d’abord, à conserver la chaleur du corps. Elles étaient duvet, plutôt que plumes proprement dites. Par ailleurs, elles permettaient d’améliorer, esthétiquement, la parade nuptiale, ou pouvaient être gonflées afin de paraître plus gros au regard d’un concurrent, ou d’un ennemi. Plus tard, des pattes avant emplumées se sont avérées pratiques pour chasser des papillons, comme au filet… mais également, suite à une chute intempestive, pour planer sans dégâts jusqu’au sol.

On le comprend, les plumes adaptées au vol actif, dont les fantastiques rémiges (les plus grandes plumes des ailes), ne se sont développées que tardivement dans l’évolution des oiseaux. Pour tout ce processus, inscrit dans la très longue durée, il faut avoir à l’esprit plus d’un million… de siècles.

[1] Cf. infra le texte no 95, « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles ». Cf. aussi « Le réveil de formes trop anciennes » ainsi que « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », textes nos 104 et 105 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

Des petits échanges de rien du tout

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #19.

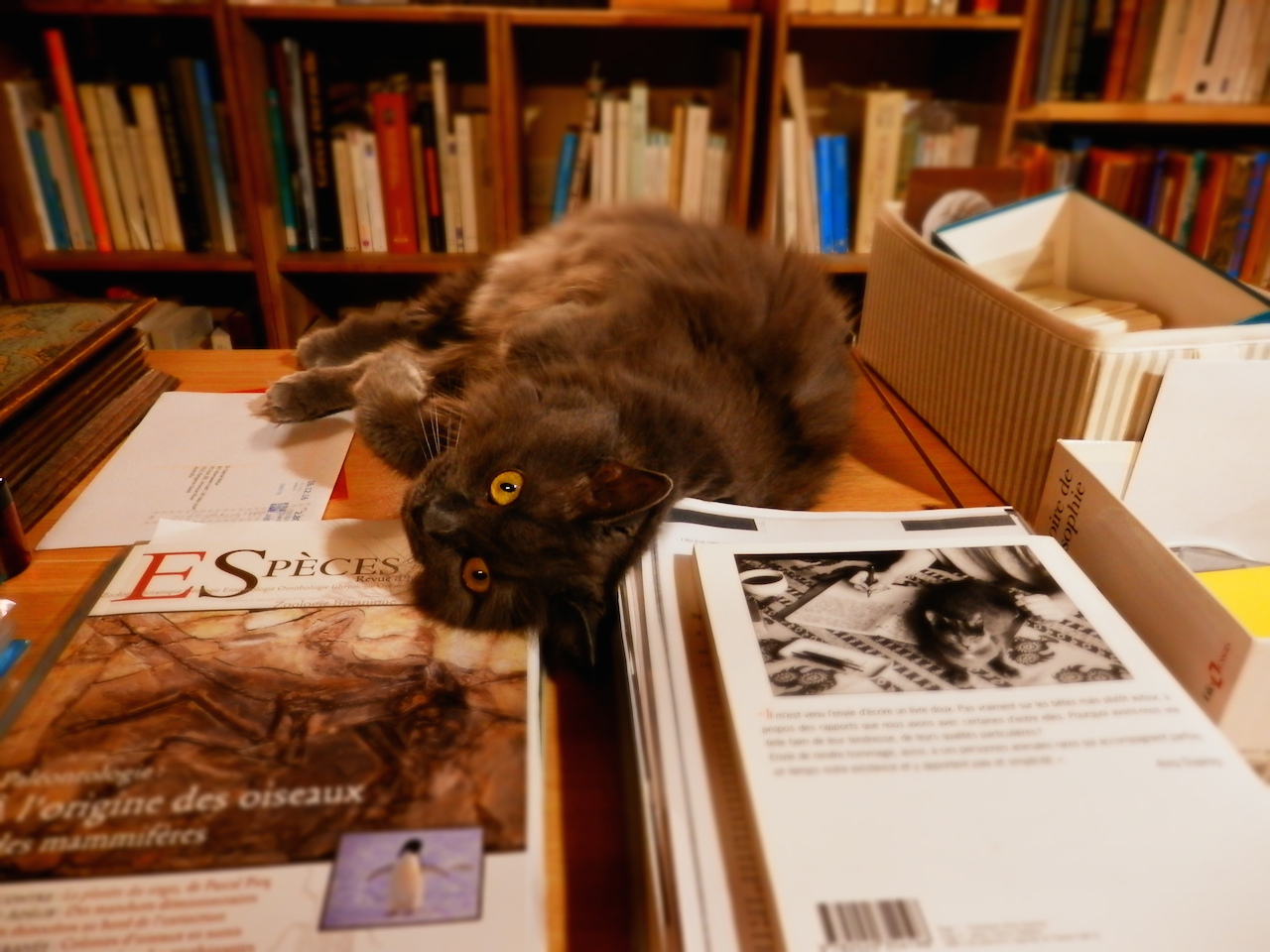

2017.07.19 – Je me tiens debout, à mon bureau-bibliothèque en forme de ‹ U ›. Dessous, des livres et des dossiers, derrière, des livres. Chatoune a choisi sur ce bureau, comme lieu régulier de repos et de sommeil, un coin qu’elle apprécie particulièrement parce qu’elle peut, ad libitum, soit se cacher entre deux mini-bibliothèques posées dessus, soit, en s’adossant contre, avoir une vue panoramique sur la pièce.

Je consulte, je compulse, je me retourne, je me baisse, je me relève. Cette activité convient à Chatoune. Parfois, elle fait un petit « brou » tout léger, cela signifie : « câlin léger stp » ; je la caresse alors tout doucement, particulièrement sous le menton, en murmurant « mignonnette »… Elle me donne quelques coups de langue, puis je m’éloigne, je sais que c’est cela qu’elle voulait, une interaction paisible et courte.

Parfois, c’est juste un échange de regards, profond et laconique. Mais d’autres fois, alors que je suis concentré sur mes activités de lecture, je sens un souffle léger contre mon oreille : c’est elle qui s’est levée et approchée. Elle me donne quelques coups de langue derrière l’oreille, je la gratte gentiment sous le cou, je chuchote : « coquinette », elle ronronne un peu, puis retourne à sa position d’origine, d’où elle m’observe gravement.

Le bonheur, c’est l’inattendu quant à la forme exacte que prend notre échange du moment. C’est aussi de savoir que ces échanges nous constituent tous les deux et qu’ils se répéteront souvent, vécus à chaque fois sérieusement et légèrement. « Brou ».

***

Comprendre une araignée

juillet 22nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #16.

Dans un coin, une toile d’araignée. Je suis en train de nettoyer, donc je la détruis. Le lendemain, nouvelle toile tout aussi belle et accomplie, destruction tout aussi complète de ma part. Surlendemain, itou… Au quatrième jour, je m’arrête et je réfléchis : après tout, ce petit être ne me veut aucun mal. Moi, par contre, je lui inflige épreuve sur épreuve.

Or, elle ne fait qu’accomplir la tâche qu’elle sait faire le mieux, qu’elle doit accomplir. Elle le fait avec un courage humble et une obstination du travail bien fait qui forcent l’admiration. Elle s’épuise, je finirai par gagner, mais où sera ma victoire ?

Je réfléchis, je médite, je décide : je ne détruirai plus son ouvrage, je ne serai plus son ennemi aveugle.

***

Ronronner ou se lécher, pour se donner du courage

juillet 22nd, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #15.

Les chats ronronnent ou se lèchent autant qu’ils peuvent ; pas seulement lorsqu’ils sont heureux : aussi, pour se donner du courage. À l’instar des humains, lorsque ces derniers chantonnent. D’ailleurs, un chat malheureux et trop stressé va tellement se lécher qu’il va finir par se mettre la peau à vif, car la langue de ces félins est particulièrement râpeuse.

Ces deux comportements très caractéristiques de l’espèce sont, vraisemblablement, inscrits génétiquement. Ils s’avèrent, également, confirmés épigénétiquement (soit biologiquement, mais en dehors du génome au sens strict) : lorsqu’ils étaient chatons, leur mère ronronnait pour les calmer, les rassurer, et les léchait souvent, pas seulement pour les nettoyer ou activer leur digestion, mais aussi pour faire passer un message d’amour. Tout cela s’est profondément inscrit dans leur système nerveux, alors qu’il était encore à se former.

***

En recherche

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #13.

Toute ma vie j’ai été en recherche… et je le suis encore. Pas à la recherche de quelque chose, car je n’ai jamais rien eu de très précis à l’esprit, mais bien en recherche. Petit animal calme, mais curieux, toujours en investigation.

J’ai trouvé une foule de choses jolies, intéressantes, aimables, mais en beaucoup plus grand nombre d’autres qui étaient laides, menteuses, malsaines. C’est peut-être cela qu’il y avait à trouver, en définitive : la réalité navrante de ce rapport déséquilibré.

***

Le bâillement de réveil – un cas d’évolution surprise

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #12.

Le réveil en surprise est toujours un moment délicat… On n’a pas vu venir, on est tout ensommeillé… Un intense bâillement, bouche grande ouverte, permet alors de montrer les crocs avant même toute prise de conscience du degré et de la nature du danger éventuel… faisant par là hésiter tout agresseur potentiel. Le temps, pour l’éveillé, que sa profonde prise d’oxygène, suite à l’expulsion forcée du gaz carbonique et de la vapeur d’eau stagnant au fond des poumons, stimule tout son corps… en particulier les systèmes nerveux adrénergiques. Un grand flux d’adrénaline, pour la fuite éperdue ou le combat d’instinct, si nécessaire [1].

La contraction, vigoureuse, du système masticateur, envoie également un signal nerveux puissant à la formation réticulaire du tronc cérébral, à l’interface des systèmes autonome, moteur et sensitif, accélérant par là le retour à la vigilance. Ensuite seulement, éventuellement, le cerveau sera-t-il sollicité dans ses capacités de traitement cognitif : ami, ennemi, neutre, rien du tout ?…

On discerne ainsi une double utilité à ce curieux phénomène du grand bâillement de réveil : démonstration de férocité (display), à tout hasard, et dynamisation physiologique d’urgence, dans tous les cas. L’animal qui procède ainsi automatiquement, systématiquement, a des chances de vivre un peu plus, de se reproduire un peu plus… D’un point de vue évolutif, un tel comportement ne pouvait donc que s’imposer, génétiquement.

On voit par là comment un réflexe de display automatique, à première vue bien étrange, s’est retrouvé, chez beaucoup de mammifères, évolutivement sélectionné au cours du temps… car il offre un petit avantage de survie aux organismes qui le pratiquent.

[1] Cf. infra les textes nos 95, 96 et 97 : « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles », « Choc vagal, avantage évolutif inattendu », enfin « Le combat à mort du chat et celui des défenseurs français de Verdun ». Cf. aussi « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », le texte no 105 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

Système vivant n’est pas machine

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #11.

Descartes [1596-1650] était fier d’avoir imaginé l’animal comme une machine ; l’homme, toutefois, subsistant, dans son esprit de philosophe idéalisant des catégories néo-platoniciennes, comme une âme incorporée [1].

L’auteur était intelligent et rédigeait bien, mais ne connaissait ni les âmes, ni les machines, ni les animaux… Nonobstant, son analogie satisfit pleinement les chrétiens en mal de renouvellement doctrinal, ainsi que les vivisecteurs de tous genres qui s’empressèrent de saisir un blanc-seing leur permettant de pratiquer… l’âme tranquille.

Quelques siècles plus tard, ils demeurent nombreux, ceux qui pensent : “ Moi, j’ai une âme ”… pour ensuite traiter les animaux comme des machines. Sauf, peut-être, leur favori (le “ pet animal ” des anglo-saxons), qui, lui, est différent…

L’attachement mental à la notion d’âme répond à des besoins psychiques très primitifs. À première vue, l’analogie cartésienne, entre machine et être vivant, peut sembler plus raisonnable, par sa formulation d’allure plus moderne. Pourtant, il devrait sauter à l’œil, même du plus myope, que c’est encore un non-sens.

Un organe, un organisme, doivent fonctionner, activement, une bonne moitié de leur temps, rien que pour conserver leur intégrité et rester opérationnels. Ce faisant, ils ne s’usent pas, au contraire ils se maintiennent, voire se développent. Le cœur doit travailler sans cesse… pour ne pas se scléroser à ne rien faire ! Tandis qu’une machine, si l’on procède de même avec elle, on ne fait que l’user : certes, elle doit être utilisée un peu, régulièrement, afin de la faire mieux durer, mais, généralement, pas plus de la moitié du temps !

Cette simple observation de bon sens s’avère profonde, car elle permet de pressentir une des différences fondamentales entre une machine et un système vivant : outre sa plasticité structurelle, absente de la machine, une caractéristique essentielle du second est qu’il se nourrit en métabolisant, ce qui lui permet de générer l’énergie biochimique nécessaire à son fonctionnement, mais aussi de renouveler, sans cesse, les molécules de ses cellules biologiques. Ce n’est pas le cas de la machine : l’essence ou l’électricité qu’on lui fournit ne sont que des sources d’énergie, elles ne se trouvent pas intégrées dans sa matière même.

[1] Cf. « Dérive antipodale des mots : cartésien », texte no 111 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

Où commence la vie, exactement ?…

juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #10.

Lorsqu’on étudie de près les manifestations de la vie, de très près, en ayant recours à la solide méthode réductionniste, consistant à étudier le tout par ses parties, il est un moment de l’investigation où l’objet vivant paraît un ensemble d’objets inanimés – et on ne peut définir avec précision où et quand cette transition a eu lieu… La vie semble s’en être écoulée, comme une eau que l’on aurait vainement tenté de retenir entre ses doigts, dans le noir.

De fait, il est judicieux de savoir jusqu’à quel niveau on peut pratiquer un réductionnisme de bon aloi. Car il y a différents niveaux d’organisation et de complexité du réel, et pour chacun il faut utiliser des outils matériels et intellectuels adaptés. Il est vain de démonter entièrement une montre pour comprendre son fonctionnement si l’on n’a pas la moindre notion de mécanique. Il est vain (et obscène) de disséquer un animal si l’on n’a pas la moindre notion d’anatomie, de physiologie, de biochimie, voire d’écologie.

Ainsi, même de bonnes connaissances, si elles se trouvent limitées à la physique-chimie, ne permettront pas de retirer la moindre information valable de cette dissection. Car un système vivant s’avère bien plus qu’une agrégation d’atomes ou de molécules, aussi complexe et organisée soit-elle, et aussi sophistiqué que soit le modèle descriptif. Une biologie sans biochimie est largement illusoire, mais la biologie n’est pas que de la biochimie… car il y a dans la vie une particularité irréductible à la chimie.

***

Franchir une paroi – l’élégance et l’efficacité animales

juillet 20th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #08.

J’ai eu l’occasion d’observer la méthode, très efficace, qu’utilisent des quadrupèdes pour gravir une paroi abrupte, bien trop haute pour un saut direct.

Qu’ils soient ongulés ou félins, ils bondissent et parviennent aussi haut que possible contre la paroi, avec leurs quatre pattes repliées sous eux.

Suit, aussitôt, une fulgurante détente des pattes arrière, le corps se déploie entièrement et les pattes antérieures sont projetées en avant.

Ces dernières se replient alors pour accrocher le rebord et tirer vers le haut tout le reste du corps, en profitant de l’élan – et ils passent !

C’est si beau à observer ! Trois coups précis et puissants – donnés en une fraction de seconde, toute d’élégance dans le mouvement et d’efficacité dynamique.

***

Le rêve, cours préparatoire de la vie féline

juillet 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #07.

On ne peut pas bien comprendre les chats, ni les aimer vraiment, si l’on ne réalise pas que ce sont de grands sensibles et de grands nerveux, qui s’imposent une discipline ferme et constante pour demeurer calmes et toujours maîtres d’eux-mêmes.

Leur capacité à exploser, de manière foudroyante, pour le combat ou pour la chasse, prend sa source dans cette opposition essentielle, entre leur concentration maîtrisée et leur hyper-sensibilité.

C’est également cette opposition intérieure qui en fait des modèles de courage, car, quoiqu’ils soient de grands angoissés, ils peuvent se battre, vaillamment, de toutes leurs forces et jusqu’au bout, contre des ennemis plus puissants et plus nombreux [1]. Ainsi, bien qu’ils soient, pour la plupart, très prudents et craintifs, on n’observe pas de lâcheté chez un chat, même terrorisé.

Ce qui les sauve, psychiquement, de leur contradiction interne fondamentale, et en rajoute à leur charme inné d’animaux étranges et superbes, apogée de millions d’années d’évolution inspirée, c’est leur don pour le sommeil… et leur aptitude à beaucoup rêver. Le sommeil et les rêves les préparent, sur tous les plans, à survivre dans un monde de brutes. Au réveil, ils sont nerveusement prêts.

[1] Cf. infra le texte no 97, « Le combat à mort du chat et celui des défenseurs français de Verdun ».

***

Mozart, soleil solitaire

juillet 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #06.

Même dans ses œuvres de jeunesse, dès les premières mesures on peut reconnaître la patte légère, adroite et précise de Mozart [1756-1791]. La patte d’un jeune chat rêvant d’un monde meilleur, fait de beauté, où il puisse gambader avec bonheur.

Mais non, ce monde, il ne pouvait que l’imaginer et, par son génie, le créer musicalement. Quelle souffrance solitaire a dû vivre un tel soleil, illuminant, aussi souvent que possible, de jolies scènes à la surface de la Terre… mais, dans le grand vide du cosmos indifférent, sur lequel il rayonnait généreusement, se retrouvant, toujours, si lucidement seul.

Le pianiste Alfred Brendel avait perçu et bien compris ce profond chagrin existentiel d’un grand artiste. Dans une interview de 1991, il avait su l’exprimer en quelques mots : “ Mozart could be deeply pessimistic. His works in minor keys are some of the most desolate soliloquies that I know in music. ” – « Mozart pouvait être profondément pessimiste. Ses œuvres en clef de mineur sont parmi les plus désolés des monologues intérieurs que je connaisse en musique. »

***

L’action du vent

juillet 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #05.

Remarkable Rocks, Kangaroo Island. Un paysage minéral. De grands rochers sculptés par les intempéries. Ils sont colossaux, ils semblent immuables… En fait, certains sont lentement mus par le vent : un panneau indique la position d’un de ces rocs il y a un siècle à peine, il a été déplacé de plusieurs décimètres !

Dans ce décor où les sons se limitent au vent et au ressac, on peut méditer. Je pense à certains animaux que j’ai pu observer, à certaines personnes que j’ai pu croiser. Il y a des individus efficaces dont l’action est comme celle du vent : on ne la perçoit que rarement, le plus souvent on n’en voit que les effets sur la durée. Brise légère, mais persévérante, façonnant des montagnes, ou déplaçant des masses inertes, sur le très long terme…

Le vent souffle où il veut… tu l’entends, mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va.

Tiens, des gros nuages noirs, au sud… Parfois, la brise se mue en ouragan, renversant tout.

***

Insondable mystère…

juillet 19th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #04.

Pendant trois années, nous avons assisté dans notre rue à un étrange manège. Quel était le secret de ce chat, plus vraisemblablement une chatte, qui emportait presque chaque jour une feuille de platane ?

Elle la transportait triomphalement, en la tenant soigneusement par sa tige. Qu’en faisait-elle, quel sens accordait-elle à cet acte, inattendu pour les observateurs, qu’elle pratiquait avec un sérieux et un bonheur évidents ? Sens du confort amélioré pour son nid ? De la décoration pour celui-ci ? Goût de la collection ? Insondable mystère…

***

La fourmi qui devint deux

juillet 18th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #02.

Depuis un long moment (que je ne peux déterminer plus précisément, ne portant pas de montre), j’observe une petite fourmi transportant, à bout de bras, une graine trois fois plus grosse qu’elle. Chaque caillou s’avère une colline à franchir, chaque brin d’herbe couché un arbre tombé, à surmonter. Vainquant toutefois obstacle sur obstacle, avec une détermination farouche, elle avance avec son trésor, porté haut de ses deux pattes avant. Cela zigzague beaucoup mais, en gros, elle a bien parcouru de la sorte quatre bons mètres mesurés en ligne droite !

Puis d’un coup elle pose son fardeau, elle commence plutôt à tirer, à pousser. Elle fatigue… De cette manière, c’est beaucoup plus difficile pour elle… la moindre feuille mouillée s’avère un terrain pénible, sa ligne de parcours se fait de plus en plus chaotique. Soudain, elle laisse tomber et s’en va ! Droit devant elle.

Je me sens bien là où je suis, assis sur ma pierre… Je reste ainsi, à méditer sur cet admirable effort. Tant de peine… tout cela en vain.

Après un bon moment passé ainsi, agréablement, mon œil perçoit une scène… qui me foudroie sur place. Venant de la direction qu’avait prise la fourmi ayant dû renoncer, je vois arriver deux fourmis, ne semblant nullement hésiter sur leur piste. Elles parviennent à la grosse graine, et hop ! elles remettent ça, à deux. Je les vois repartir ainsi, vers la direction initiale, poursuivant sans relâche leur tâche, poussant, tirant. De cette façon, elles transportent sur quelques mètres de plus leur précieux butin, puis leur chemin les fait passer sous de grands épineux, et je dois renoncer à les suivre plus avant.

Deux fourmis… Et si l’une des deux était celle qui avait semblé renoncer, pour, en fait, aller chercher une collègue ?

Émerveillé par cette perspective, je reprends ainsi le fil de ma méditation… et soudain je réalise : quand la fourmi avait abandonné sa besogne démesurée, n’avais-je pas été pris d’un hochement de tête malheureux – n’avais-je pas pensé : courageuse et travailleuse, mais bien peu raisonnable, en définitive, la petite bête… Elle s’était astreinte à une tâche impossible. Comme souvent moi-même, quoi.

J’aurais pu continuer sur cette première pensée, grave mais quelque peu triviale. Par hasard toutefois (aussi par sentiment de bien-être, sous le petit soleil agréable !), j’étais resté assez longuement sur place… alors que rien ne se passait, apparemment. Et là, par chance, j’avais eu l’occasion de voir plus loin, plus profond, par delà les limites usuelles de mon propre temps et de mon propre espace. Et celles de mon espèce.

En tant qu’observateur de hasard, je m’interroge. Combien de fois des animaux, en tant qu’individus, voire des humains appartenant à des sociétés primitives, n’ont-ils pas été ainsi sous-estimés, à cause d’un décalage entre leur temps d’accomplissement d’une besogne, et celui imparti à l’observation qu’on en menait ? Pourtant, si l’observateur ne gère pas son propre espace-temps à l’instar de celui des êtres qui s’activent sous son regard, comment pourrait-il saisir, pleinement, le déroulement d’une action de ces individus ou de ces organismes ?

Je frémis : qu’en est-il des plantes et des champignons ? Comment notre aptitude normale d’attention et d’appréciation des choses pourrait-elle permettre de percevoir, de concevoir les capacités de réalisation de leurs organismes individuels ? De leurs processus actifs dans le long terme… Sous mes pieds, le mycélium d’un agaromycète Armillaria luteobubalina, âgé de plusieurs siècles, s’étend sur des kilomètres carrés…

***