Category Archives: hasard et nécessité

Langage humain inadapté… à décrire l’évolution naturelle

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #21.

Il convient d’attirer l’attention sur l’inadéquation totale entre le langage humain et les phénomènes évolutifs. Si l’on ne se montre pas extrêmement attentif à cette inadéquation, il s’avère très facile, très naturel… de dire des choses qui n’ont aucune réalité.

L’exemple suivant illustrera le propos. On aime à visualiser sa propre vie comme une succession de décisions… alors que, le plus souvent, cela s’est fait – c’est tout. Aussi la notion de “ décision ” est-elle souvent illusoire, quand il s’agit de la trajectoire de vie d’une personne ; en matière d’évolution naturelle, elle s’avère carrément absurde. Pourtant, nombre de biologistes y succombent, lorsqu’ils présentent “ la Vie sur la Terre ” comme une sorte d’organisme géant, qui aurait comme pris des décisions de “ sélection ”… alors que telle ou telle bifurcation évolutive s’est faite – c’est tout. La sélection naturelle s’avérant un processus passif, aveugle et négatif : ce qui ne peut pas durer… ne dure pas.

Ce qui pourrait durer… durera – peut-être.

Sans doute le langage lui-même, avec l’usage d’un sujet verbal et du mode actif dans la conjugaison, joue-t-il un rôle décisif dans cette méprise généralisée. Le vocabulaire établi n’aidant pas, par ailleurs…

Ainsi, même Darwin [1809-1882], le lent, le prudent, le consciencieux Darwin, s’est-il retrouvé piégé par le langage humain. Il avait bien raison, quand il regrettait, sur le tard de sa vie, d’avoir appelé sa magnifique théorie : “ sélection naturelle ” (“ natural selection ”), plutôt que conservation naturelle (“ natural preservation ”). Dommage, car l’aspect moins personnel et moins actif du mot “ preservation ” aurait effectivement mieux convenu à sa propre description de l’évolution. Et que de phantasmes et de malentendus eussent ainsi été évités, de la part de ceux qui le lisaient mal, malgré toutes ses précautions d’écriture !

***

Ailes et plumes des origines

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #20.

La vie et l’évolution de ses formes constitue une des disciplines d’étude parmi les plus étonnantes. Son objet d’investigation se montre souvent déroutant.

Pour comprendre la vie et toutes ses formes anciennes révélées par la paléontologie, on doit imaginer qu’un organe peut avoir eu une fonction différente par le passé. Il faut ensuite concevoir mentalement, mais d’une façon très concrète, les mécanismes d’ontologie évolutive (on nomme ontologie la partie de la philosophie traitant de l’être, en grec ôn, ontos) : qu’était-ce exactement que ceci, quel pouvait être son lien avec cela, comment la transition s’est-elle faite, exactement…

Ce faisant, on doit conserver à l’esprit la prévalence d’un processus biologique fondamental : dans la nature, un tissu, un organe, un caractère quelconque, qui se sont avérés utiles à une certaine fonction, souvent se retrouvent, progressivement, utilisés, en plus, à une deuxième fonction, annexe d’abord, puis principale, voire exclusive. Dans ce cas, les mécanismes évolutifs modifient, éventuellement, l’organe ou les tissus sous-jacents, par bricolages successifs [1]… les essais ratés ne faisant pas long sous le feu de la sélection naturelle. L’organe crée la fonction, mais la fonction crée l’organe, aussi – c’est un mécanisme rétroactif.

S’il ne reste plus beaucoup de traces ou de reliquats de la fonction primitive, on conçoit qu’il se crée un mystère, au bout du compte… On peut avoir l’impression que des capacités toutes formées sont apparues d’un coup – ce qui, généralement, est loin d’être le cas…

Ainsi, pour un insecte, ses ailes, initialement, lui permettaient (et lui permettent toujours) de trotter sur l’eau, grâce à leur portance. Ensuite seulement lui ont-elles permis de voler, par surcroît.

Quant aux plumes des oiseaux, dans leur aspect présent, elles ne sont pas apparues soudain, ex nihilo : avant de faciliter le vol, elles étaient beaucoup plus simples et contribuaient, d’abord, à conserver la chaleur du corps. Elles étaient duvet, plutôt que plumes proprement dites. Par ailleurs, elles permettaient d’améliorer, esthétiquement, la parade nuptiale, ou pouvaient être gonflées afin de paraître plus gros au regard d’un concurrent, ou d’un ennemi. Plus tard, des pattes avant emplumées se sont avérées pratiques pour chasser des papillons, comme au filet… mais également, suite à une chute intempestive, pour planer sans dégâts jusqu’au sol.

On le comprend, les plumes adaptées au vol actif, dont les fantastiques rémiges (les plus grandes plumes des ailes), ne se sont développées que tardivement dans l’évolution des oiseaux. Pour tout ce processus, inscrit dans la très longue durée, il faut avoir à l’esprit plus d’un million… de siècles.

[1] Cf. infra le texte no 95, « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles ». Cf. aussi « Le réveil de formes trop anciennes » ainsi que « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », textes nos 104 et 105 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

Des petits échanges de rien du tout

juillet 25th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #19.

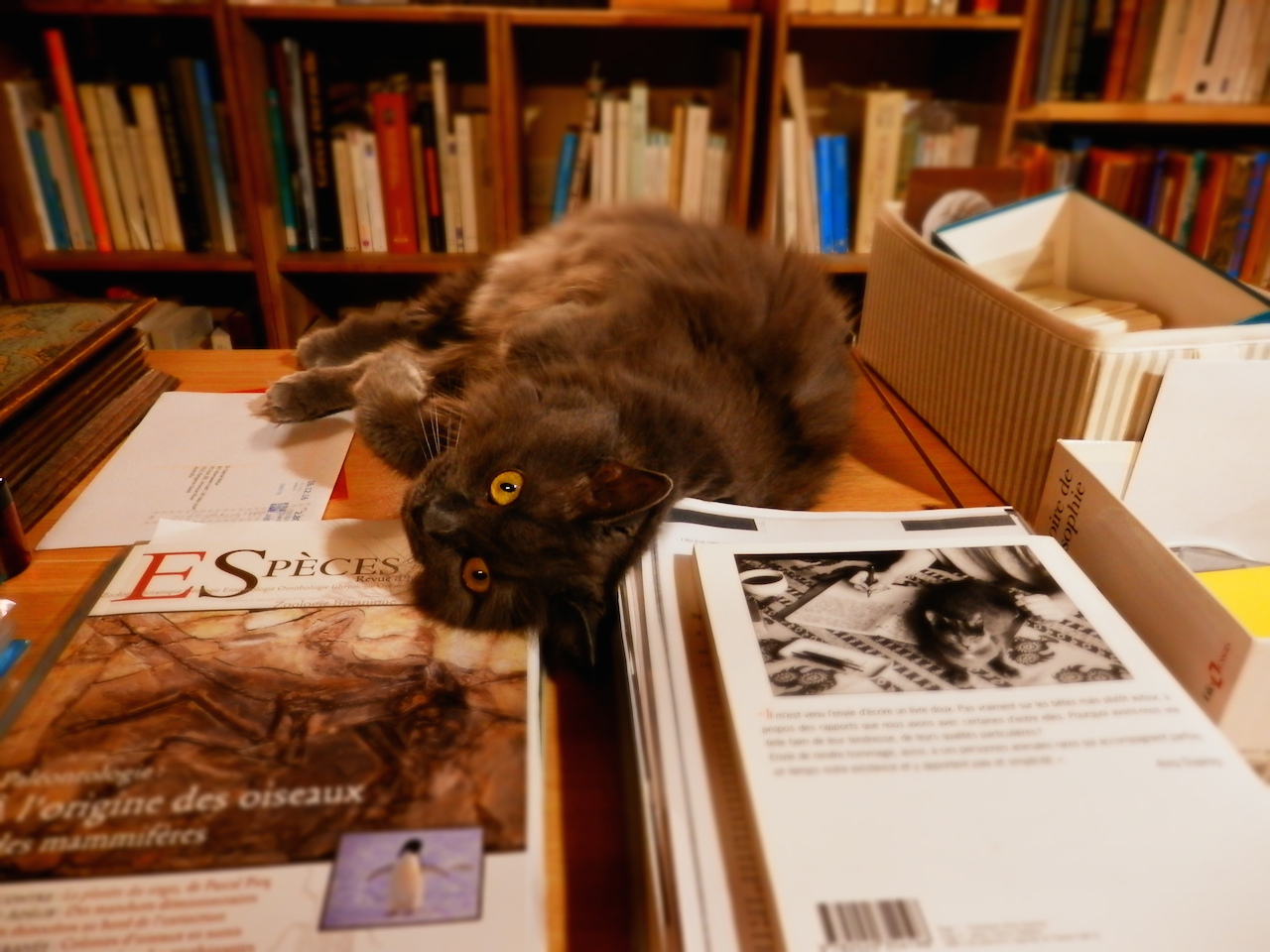

2017.07.19 – Je me tiens debout, à mon bureau-bibliothèque en forme de ‹ U ›. Dessous, des livres et des dossiers, derrière, des livres. Chatoune a choisi sur ce bureau, comme lieu régulier de repos et de sommeil, un coin qu’elle apprécie particulièrement parce qu’elle peut, ad libitum, soit se cacher entre deux mini-bibliothèques posées dessus, soit, en s’adossant contre, avoir une vue panoramique sur la pièce.

Je consulte, je compulse, je me retourne, je me baisse, je me relève. Cette activité convient à Chatoune. Parfois, elle fait un petit « brou » tout léger, cela signifie : « câlin léger stp » ; je la caresse alors tout doucement, particulièrement sous le menton, en murmurant « mignonnette »… Elle me donne quelques coups de langue, puis je m’éloigne, je sais que c’est cela qu’elle voulait, une interaction paisible et courte.

Parfois, c’est juste un échange de regards, profond et laconique. Mais d’autres fois, alors que je suis concentré sur mes activités de lecture, je sens un souffle léger contre mon oreille : c’est elle qui s’est levée et approchée. Elle me donne quelques coups de langue derrière l’oreille, je la gratte gentiment sous le cou, je chuchote : « coquinette », elle ronronne un peu, puis retourne à sa position d’origine, d’où elle m’observe gravement.

Le bonheur, c’est l’inattendu quant à la forme exacte que prend notre échange du moment. C’est aussi de savoir que ces échanges nous constituent tous les deux et qu’ils se répéteront souvent, vécus à chaque fois sérieusement et légèrement. « Brou ».

***

En recherche

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #13.

Toute ma vie j’ai été en recherche… et je le suis encore. Pas à la recherche de quelque chose, car je n’ai jamais rien eu de très précis à l’esprit, mais bien en recherche. Petit animal calme, mais curieux, toujours en investigation.

J’ai trouvé une foule de choses jolies, intéressantes, aimables, mais en beaucoup plus grand nombre d’autres qui étaient laides, menteuses, malsaines. C’est peut-être cela qu’il y avait à trouver, en définitive : la réalité navrante de ce rapport déséquilibré.

***

Le bâillement de réveil – un cas d’évolution surprise

juillet 21st, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #12.

Le réveil en surprise est toujours un moment délicat… On n’a pas vu venir, on est tout ensommeillé… Un intense bâillement, bouche grande ouverte, permet alors de montrer les crocs avant même toute prise de conscience du degré et de la nature du danger éventuel… faisant par là hésiter tout agresseur potentiel. Le temps, pour l’éveillé, que sa profonde prise d’oxygène, suite à l’expulsion forcée du gaz carbonique et de la vapeur d’eau stagnant au fond des poumons, stimule tout son corps… en particulier les systèmes nerveux adrénergiques. Un grand flux d’adrénaline, pour la fuite éperdue ou le combat d’instinct, si nécessaire [1].

La contraction, vigoureuse, du système masticateur, envoie également un signal nerveux puissant à la formation réticulaire du tronc cérébral, à l’interface des systèmes autonome, moteur et sensitif, accélérant par là le retour à la vigilance. Ensuite seulement, éventuellement, le cerveau sera-t-il sollicité dans ses capacités de traitement cognitif : ami, ennemi, neutre, rien du tout ?…

On discerne ainsi une double utilité à ce curieux phénomène du grand bâillement de réveil : démonstration de férocité (display), à tout hasard, et dynamisation physiologique d’urgence, dans tous les cas. L’animal qui procède ainsi automatiquement, systématiquement, a des chances de vivre un peu plus, de se reproduire un peu plus… D’un point de vue évolutif, un tel comportement ne pouvait donc que s’imposer, génétiquement.

On voit par là comment un réflexe de display automatique, à première vue bien étrange, s’est retrouvé, chez beaucoup de mammifères, évolutivement sélectionné au cours du temps… car il offre un petit avantage de survie aux organismes qui le pratiquent.

[1] Cf. infra les textes nos 95, 96 et 97 : « Systèmes nerveux dans un organisme, développements parallèles », « Choc vagal, avantage évolutif inattendu », enfin « Le combat à mort du chat et celui des défenseurs français de Verdun ». Cf. aussi « Le bonheur et la sérénité, ou bien l’excitation et le plaisir ? », le texte no 105 de Pensées pour une saison – Printemps.

***

La fourmi qui devint deux

juillet 18th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #02.

Depuis un long moment (que je ne peux déterminer plus précisément, ne portant pas de montre), j’observe une petite fourmi transportant, à bout de bras, une graine trois fois plus grosse qu’elle. Chaque caillou s’avère une colline à franchir, chaque brin d’herbe couché un arbre tombé, à surmonter. Vainquant toutefois obstacle sur obstacle, avec une détermination farouche, elle avance avec son trésor, porté haut de ses deux pattes avant. Cela zigzague beaucoup mais, en gros, elle a bien parcouru de la sorte quatre bons mètres mesurés en ligne droite !

Puis d’un coup elle pose son fardeau, elle commence plutôt à tirer, à pousser. Elle fatigue… De cette manière, c’est beaucoup plus difficile pour elle… la moindre feuille mouillée s’avère un terrain pénible, sa ligne de parcours se fait de plus en plus chaotique. Soudain, elle laisse tomber et s’en va ! Droit devant elle.

Je me sens bien là où je suis, assis sur ma pierre… Je reste ainsi, à méditer sur cet admirable effort. Tant de peine… tout cela en vain.

Après un bon moment passé ainsi, agréablement, mon œil perçoit une scène… qui me foudroie sur place. Venant de la direction qu’avait prise la fourmi ayant dû renoncer, je vois arriver deux fourmis, ne semblant nullement hésiter sur leur piste. Elles parviennent à la grosse graine, et hop ! elles remettent ça, à deux. Je les vois repartir ainsi, vers la direction initiale, poursuivant sans relâche leur tâche, poussant, tirant. De cette façon, elles transportent sur quelques mètres de plus leur précieux butin, puis leur chemin les fait passer sous de grands épineux, et je dois renoncer à les suivre plus avant.

Deux fourmis… Et si l’une des deux était celle qui avait semblé renoncer, pour, en fait, aller chercher une collègue ?

Émerveillé par cette perspective, je reprends ainsi le fil de ma méditation… et soudain je réalise : quand la fourmi avait abandonné sa besogne démesurée, n’avais-je pas été pris d’un hochement de tête malheureux – n’avais-je pas pensé : courageuse et travailleuse, mais bien peu raisonnable, en définitive, la petite bête… Elle s’était astreinte à une tâche impossible. Comme souvent moi-même, quoi.

J’aurais pu continuer sur cette première pensée, grave mais quelque peu triviale. Par hasard toutefois (aussi par sentiment de bien-être, sous le petit soleil agréable !), j’étais resté assez longuement sur place… alors que rien ne se passait, apparemment. Et là, par chance, j’avais eu l’occasion de voir plus loin, plus profond, par delà les limites usuelles de mon propre temps et de mon propre espace. Et celles de mon espèce.

En tant qu’observateur de hasard, je m’interroge. Combien de fois des animaux, en tant qu’individus, voire des humains appartenant à des sociétés primitives, n’ont-ils pas été ainsi sous-estimés, à cause d’un décalage entre leur temps d’accomplissement d’une besogne, et celui imparti à l’observation qu’on en menait ? Pourtant, si l’observateur ne gère pas son propre espace-temps à l’instar de celui des êtres qui s’activent sous son regard, comment pourrait-il saisir, pleinement, le déroulement d’une action de ces individus ou de ces organismes ?

Je frémis : qu’en est-il des plantes et des champignons ? Comment notre aptitude normale d’attention et d’appréciation des choses pourrait-elle permettre de percevoir, de concevoir les capacités de réalisation de leurs organismes individuels ? De leurs processus actifs dans le long terme… Sous mes pieds, le mycélium d’un agaromycète Armillaria luteobubalina, âgé de plusieurs siècles, s’étend sur des kilomètres carrés…

***

De la langue française

juillet 17th, 2023In Pensées pour une saison – Hiver, #01.

Je laisse souvent mon esprit vagabonder… Je l’arrête parfois et lui demande : « D’où viens-tu? »

Il me répond, invariablement : « De la langue française. Elle m’a conçu, et nourri. »

***